Arten der Selbsthilfe

Arten der Selbsthilfe

Selbsthilfe kann unterschieden werden in individuelle und gemeinschaftliche Selbsthilfe, beide Begriffe vereint das Verständnis einer nicht-professionellen Hilfe.

Arten der Selbsthilfe

Selbsthilfe kann unterschieden werden in individuelle und gemeinschaftliche Selbsthilfe, beide Begriffe vereint das Verständnis einer nicht-professionellen Hilfe.

Arten der Selbsthilfe

Bei der gemeinschaftlichen Selbsthilfe handelt es sich um den Zusammenschluss von Menschen außerhalb ihrer alltäglichen Beziehungen (wie Familie und Freundschaft). Sie sind von einem gleichen Problem oder Anliegen betroffen und unterstützen sich gegenseitig oder werden gemeinsam aktiv. Lokale und landesweite Selbsthilfekontaktstellen sowie die bundesweite Selbsthilfekontaktstelle NAKOS unterstützen die gemeinschaftliche Selbsthilfe themenübergreifend.

Betroffene und Angehörige streben bei der gemeinschaftlichen Selbsthilfe Hilfe für sich selbst und die eigene Situation, Problematik oder Krankheit in Form einer gemeinsamen Selbsthilfegruppe an.

Die gegenseitige Hilfe erfolgt durch Austausch innerhalb der Gruppen ebenso wie durch nach außen gerichtete Aktivitäten. Zu nennen sind Informationsvermittlung und Unterstützungsleistungen für Gleichbetroffene, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung, Wissenserwerb und das gemeinsame Lernen, Netzwerkbildung und Kooperation mit Versorgungseinrichtungen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Diese Form gegenseitiger Hilfe ist zu unterscheiden von anderen Formen der Selbsthilfe, bei der der Fokus auf die Hilfe für andere gelegt wird, wie zum Beispiel bei der Laienhilfe, Bürgerinitiativen oder Selbsthilfeorganisationen.

Arten der Selbsthilfe

Individuelle Selbsthilfe ist beispielsweise die eigenständige Einnahme von Schmerzmitteln oder die Anwendung bewährter Hausmittel ohne ärztliche Hilfe. Ebenfalls gesondert betrachtet werden muss die nicht-kollektive Selbsthilfe in Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freundeskreis und Hilfe unter Arbeitskollegen.

Arten der Selbsthilfe

Häufig mischt sich das Selbsthilfeprinzip mit anderen Formen nicht-professioneller Hilfe. Solange der Selbsthilfe-Charakter bei der Arbeit einer Gruppe im Vordergrund steht, sprechen wir von einer Selbsthilfegruppe (DAG SHG 1987).

Treten nicht-professionelle Formen der Fremdhilfe in den Vordergrund, sollte man sie anders, beispielsweise als Helfergruppe, bezeichnen. Häufig entwickeln sich Selbsthilfegruppen hin zu Mischformen, vor allem in Richtung zu Selbsthilfeorganisationen oder Laienhelfergruppen.

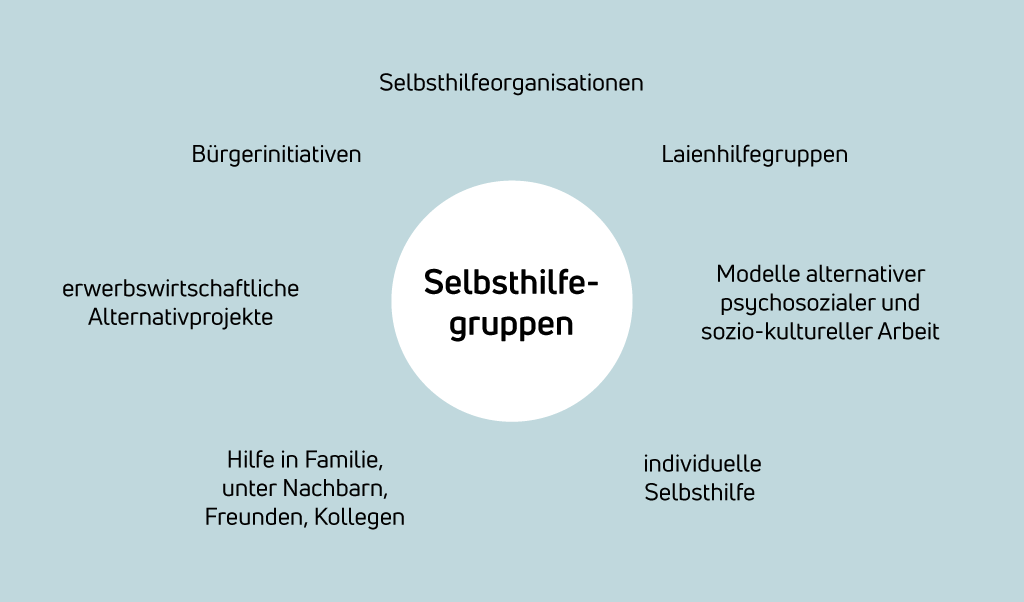

Die folgende Abbildung zeigt unterschiedliche Arten der nicht-professionellen Hilfe auf und grenzt die gemeinschaftliche Selbsthilfe in Form der Selbsthilfegruppen von anderen Arten ab.

Abbildung: Selbsthilfegruppen und weitere Formen (vgl. DAG SHG 1987, S. 6)

Arten der Selbsthilfe

Ein weiteres übergeordnetes Konzept, das im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Selbsthilfe steht, ist das der sorgenden Netze. Die NAKOS definiert sorgende Netze als alltagsnahe, offene und zugleich verlässliche Beziehungsgeflechte von Menschen, die sich wie in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe bei einem Problem oder Anliegen unterstützen. „Sorge“ wird hierbei nicht als fremdbestimmte „Fürsorge“ verstanden, sondern als ein gemeinsamer Entwicklungsprozess, bei dem alle Beteiligten (Akteure der gemeinschaftlichen Selbsthilfe, Familie und Nachbarschaft sowie professionelle Einrichtungen in der Gemeinde) über sich selbst bestimmen und sich auf gleicher Augenhöhe begegnen.

Betroffene Menschen und An- und Zugehörige, die in Selbsthilfegruppen aktiv sind, haben im Setting eines sorgenden Netzes eine zentrale Stellung. Der Austausch, die gegenseitige Hilfe und gemeinsames Handeln – wie in Gruppen der gemeinschaftlichen Selbsthilfe üblich – sind die tragenden Elemente eines sorgenden Netzes. Weitere Kennzeichen eines sorgenden Netzes sind die stabile Verfügbarkeit des Netzes, die Mitwirkung von „sympathisierenden“ Personen (kooperierende oder begleitende Fachleute aus gesundheitlichen, sozialen, pädagogischen oder kulturellen Einrichtungen), die selbst nicht direkt von dem Problem betroffen sind, aber mitmachen.